目錄

骨肉瘤完整指南:診斷與治療全面解析

▎前言:什麼是骨肉瘤?

骨肉瘤( Osteosarcoma )是最常見的原發性惡性骨骼腫瘤,主要影響青少年與年輕成人,特別是在生長快速的時期。骨肉瘤的特點是腫瘤細胞會產生類似正常骨骼的異常骨組織,但這些組織無法正常運作,且腫瘤生長迅速,具有較高的侵襲性,容易轉移至肺部或其他骨骼部位。

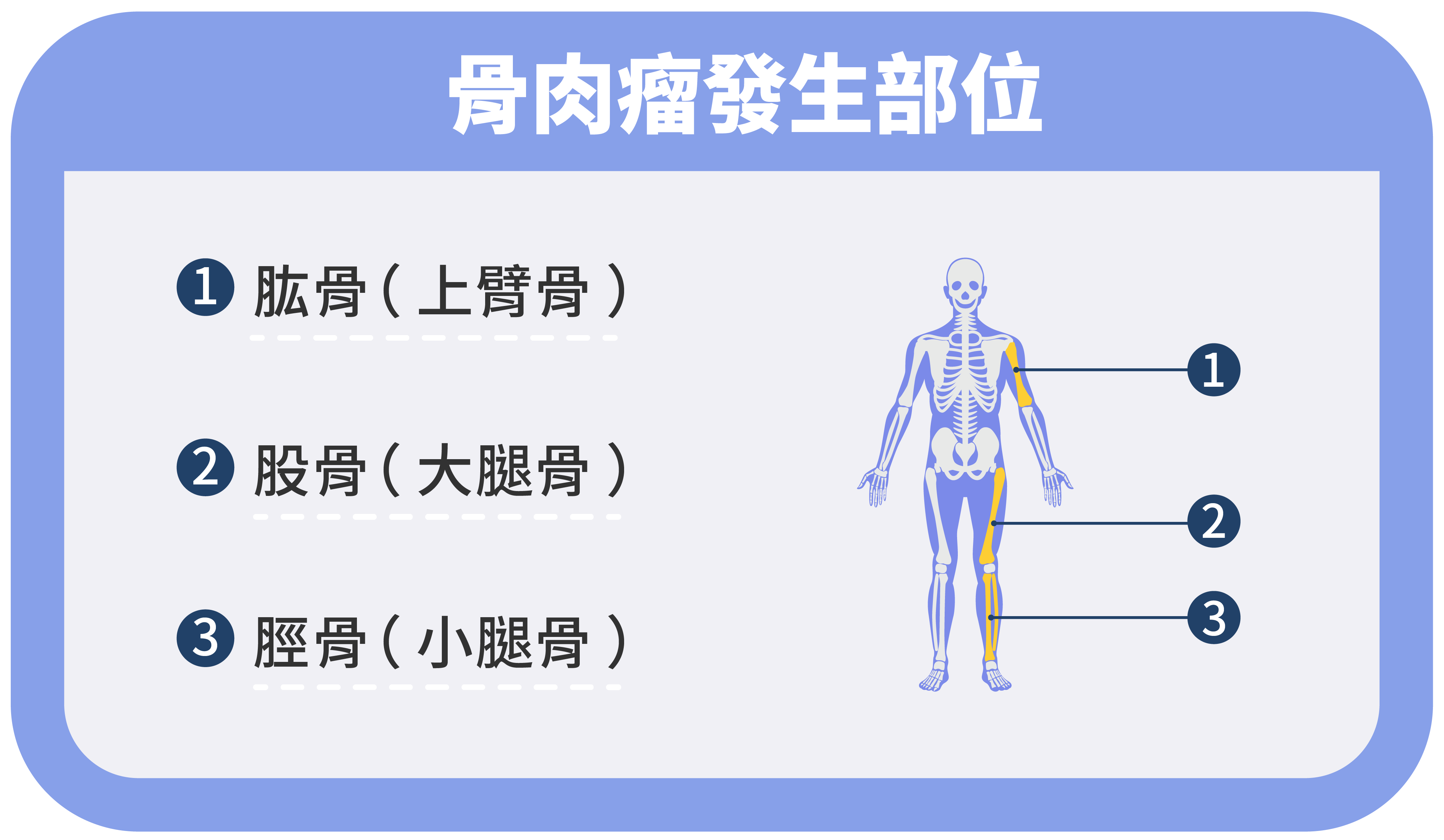

➧ 骨肉瘤發生部位

任何骨頭上均有機率,通常發生在股骨 ( 大腿骨 ) 、脛骨 ( 小腿骨 ) 或肱骨 ( 上臂骨 ) 等長骨的生長板附近。

⚠ 知識科普:其他骨癌-尤文氏肉瘤(Ewing Sarcoma)

較容易透過血液轉移至肺部和骨髓。對化療與放療敏感,若早期治療效果較好,5 年存活率為局部型 70% ,轉移型 15-30% ,復發後較難治療。

⚠ 知識科普:其他骨癌-軟骨肉瘤(Chondrosarcoma)

生長較慢,惡性程度通常低於骨肉瘤、尤文氏肉瘤,但若為高級別( Grade III ),轉移與復發機率會增加。對化療和放療反應差,只能透過手術切除,若手術無法完全清除,預後較差,5 年存活率分為低級別( Grade I-II )80-90% 、高級別( Grade III )降至 30-50% 。

▎骨肉瘤的發生成因

① 遺傳因素

-

RB1 基因突變:與家族性視網膜母細胞瘤相關,增加骨肉瘤發生機率。

-

TP53 基因突變:影響細胞生長調控,與李-佛美尼症候群( Li-Fraumeni syndrome )患者的高發病率有關,但並非所有骨肉瘤患者都具有這些突變。

-

RECQL4 基因突變:與羅斯穆德症候群( Rothmund-Thomson syndrome )相關,此類患者罹患骨肉瘤的風險較高。

② 環境因素

-

高劑量輻射暴露:曾接受放射線治療(如治療其他癌症)或長期暴露於輻射環境者,可能讓骨細胞異常增殖而有罹患骨肉瘤的風險。

-

化學致癌物:某些重金屬或化學物質(如鈹、石棉)可能影響細胞DNA穩定性,增加癌變風險。

③ 成長因素

-

骨肉瘤好發於青春期,常見於生長板附近(如股骨、脛骨)因為這些部位的骨細胞增殖速度快,較易產生基因突變。

-

身高與荷爾蒙影響:研究發現,骨肉瘤患者的平均身高通常較一般人高,可能與生長激素的活性增加有關。

▎好發年齡與高危險群

① 主要影響年齡層

-

10 至 25 歲的青少年與年輕成人,尤其是在青春期時最為常見。

-

50 歲以上的中老年人也有罹患風險,特別是曾經接受放射線治療或患有骨骼疾病的族群。

② 性別差異

-

骨肉瘤在男性患者中的發生率略高於女性,可能與男性的生長板發育較晚、青春期成長較劇烈有關,使骨細胞更容易發生異常增殖。

③ 特殊高風險族群

-

遺傳性疾病( 如李佛美尼症候群 )、曾接受放射線治療者。

▎常見症狀及診斷方式

-

初期症狀:骨肉瘤的早期症狀往往不明顯,容易被誤認為成長痛或運動傷害,常見表現包括:

➊ 骨痛:最初為間歇性疼痛,特別是在夜間或運動後加劇。

➋ 局部腫脹:受影響的骨骼周圍可能出現輕微腫脹或壓痛感。

➌ 活動受限:鄰近關節的腫瘤可能影響關節活動,使患者感到僵硬或不適。 -

進階症狀:

➊ 持續性劇痛:即使在靜止狀態下也會感到疼痛,且止痛藥效果有限。

➋ 明顯腫塊:腫瘤擴大後,可在皮膚表面觸摸到堅硬腫塊,且局部皮膚可能變熱或發紅。

➌ 病理性骨折:腫瘤破壞骨結構,使骨骼變得脆弱,即使輕微外力也可能導致骨折。

➍ 全身症狀:部分患者可能出現發燒、疲倦、體重減輕等全身性不適。 -

診斷方式:

➊ 影像學檢查( X 光、MRI、CT、PET-CT )

➋ 病理切片( 確診腫瘤類型 )

➌ 血液檢查( ALP 與 LDH 指數,變化幫助評估腫瘤活性 )

▎骨肉瘤的治療方式

① 手術治療

-

肢體保留手術:利用人工關節、骨移植或3D列印骨骼重建,替代被切除的骨骼,保留患者的肢體功能。

-

截肢手術:若腫瘤過於嚴重、侵犯神經血管或復發,可能需要截肢以確保癌細胞不再擴散。

② 化學治療

-

骨肉瘤對化療較為敏感,因此手術前後通常會搭配化療,以縮小腫瘤並清除可能殘存的癌細胞。

③ 放射治療

-

骨肉瘤對傳統放射治療的耐受性較高,可用於無法手術切除的病例。近年來,質子治療( Proton Therapy )與重離子治療被應用於局部放射治療,可減少對正常組織的傷害。

④ 新興治療方式

-

標靶治療、免疫治療、基因療法研究進展,但仍在研究階段,尚未成為標準療法,但對於復發或對標準療法無反應的患者來說,可能是未來的治療方向。

▎骨肉瘤腫瘤分期、存活率

骨肉瘤是一種高度侵襲性的癌症,大多數患者在確診時可能已有微小轉移,即使經過積極治療,仍有復發的可能。

早期與局限性骨肉瘤

-

骨肉瘤侷限於原發部位,未發生轉移。

-

透過手術完全切除且對化療有良好反應。

-

患者的 5 年存活率可達 70 % 至 80 %

-

這類患者若能在治療後5年內未復發,則長期存活的機率較高,甚至可視為臨床治癒。

轉移性骨肉瘤

-

骨肉瘤在診斷時已發生遠端轉移,最常見轉於肺部、其次是其他骨骼、低機率轉移至肝臟或腦部。

-

患者的5年存活率則大幅下降至 20 % 至 30 %,但因個人治療反應而有所不同,並非所有轉移性患者存活率都這麼低,部分透過積極治療的患者仍有較長的生存期。

-

肺轉移但成功手術切除的患者,其 5 年存活率可提升至 40 至 50 %。

-

若轉移病灶數量少,且能透過手術或其他治療方式完全清除,部分患者仍有較長的生存期。

復發性骨肉瘤存活率

-

骨肉瘤復發後的預後較差,若能透過手術移除復發病灶,仍有機會延長生命。

-

患者的 5 年存活率僅約 20 % 至 25 %。

-

復發的治療方式通常會根據病人對初次治療的反應進行調整。

▎預防及日常照護

① 定期健康檢查

骨肉瘤在早期可能沒有明顯症狀,因此定期接受骨骼健康檢查,特別是高風險族群(如家族有腫瘤病史或曾接受放射治療者),可幫助早期發現異常。建議有骨痛、腫塊或不明原因腫脹者,應儘早進行 X 光、MRI 或 CT 檢查,以確保安全。

② 留意身體異常症狀

-

骨骼異常脆弱,容易骨折。

-

無法解釋的腫脹或腫塊,且隨時間變大。

-

持續性的局部骨痛,特別是夜間或運動後加劇。

-

傷口護理:確保術後傷口清潔,防止感染。

-

復健訓練:若接受肢體保留手術,應遵循物理治療計畫,恢復肌力與關節活動度。

-

心理支持:患者可能面臨情緒壓力與適應問題,應尋求心理諮詢或患者支持團體的幫助。

-

均衡飲食:攝取足夠的鈣質、維生素D與高蛋白食物,促進骨骼健康與術後修復。

-

避免不良習慣:遠離菸酒,減少加工食品與高脂飲食,以降低癌症復發風險。

-

適量運動:根據醫師建議進行溫和運動,如游泳或瑜珈,有助於增強體力與改善生活品質。

▎結語

骨肉瘤雖然是一種具有侵襲性的骨骼癌症,但隨著醫療技術的進步,早期發現與積極治療能顯著提升存活率與生活品質。面對骨肉瘤,保持積極的心態、遵循專業醫療建議,並養成健康的生活習慣,都是邁向康復的重要關鍵。希望這篇指南能幫助大家更了解骨肉瘤,無論是患者或家屬,都能更有信心地迎接挑戰,一步步邁向更健康的未來!